家事・育児・仕事で忙しい方は、面倒な家事を楽に短時間で済ませたいですよね。家事を楽にする方法を調べていてこんな風に思うことはないですか?

- 「家事の時短に関する記事をネットで調べたけど、食洗機やドラム式洗濯乾燥機の導入など自分が知っていることばかり。もっと網羅的に時短できるワザを知りたい」

我が家で実践している家事・育児での効率化、時短術(時短ワザ)約100個のまとめです。色々本を読んだりブログ見て、自分が欲しい情報が一つになった記事を作りました。これまで家事や育児の時短を研究して色々導入してきたのを全部で103個入れています。

なお、夫婦共に面倒ぐさがりでズボラな我が家で、実際に実践して有効と感じてるもののみ厳選しており、随時アップデート予定です。

対象読者

- すでに家事の時短に取り組んでいる方

- 家事や育児で面倒な作業をもっと楽にしたい方

この記事を読んでわかること

- 家事や育児での具体的な時短ワザ100選

時間がない方は、目次だけ見て興味あるとこだけ見ていただければと思います。

掃除・収納・片付けの効率化・時短ワザ

掃除や収納、片付けを時短するワザを集めました。

ロボット掃除機利用

床の掃除機がけは定期的にやる家事で面倒です。

そこで、メインの定期的な掃除はロボット掃除機を使ってます。外出時に動かしたり、動かしてる間に他の家事などをすることで時短になります。我が家では、ルンバを使っています。

コードレス掃除機を、よく使う場所の近くに置く

本当はロボット掃除機だけで済むと楽なのですが、小さな子どもがいると、食事中に食べ物をこぼしたりしてすぐに床に食べ物かすが散らかります。ごはん粒も乾燥すると固くて踏むと痛いのでそのまま放置というわけにはいかないですね。

そのような場合には、コードレス掃除機でさっと取り出して、さっときれいにして、さっと戻します。コードレスだと出し入れが楽なので時短になります。また、私は、コードレス掃除機の出し入れも面倒に感じるので、よく使うリビングやキッチンの近くに置くようにしています。取り出したり、しまったりの面倒が少なくていいですよ。

キッチン掃除はふきんでなく、キッチンペーパーで

キッチンの掃除にふきんを使っている家庭が多いと思いますが、ふきんだと油汚れなどがついた後の洗濯、殺菌、漂白などが手間がかかります。

我が家では、ふきん代わりにキッチンペーパーでコンロやシンクを拭いて使い捨ててます。洗濯・殺菌・漂白をする必要なく楽です。我が家では、キッチンの手がすぐ届くところにおいてます。

なお、キッチンペーパーの代わりにダスターを使うのも手だと思います(我が家でまだ使ってないので記事には入れてないです)。

ダイニングテーブル周りは、おしりふきで拭く

食事をするダイニングのテーブルなどは、子どもの食べこぼし等でよく汚れます。ふきんや雑巾で拭くと洗濯・漂白などが必要となり面倒です。

そこで、我が家では、おしりふきを使ってテーブル周りを拭き掃除しています。もともと濡れてるので、使う際に濡らさなくてよいし、使ったら捨てるだけでよいので、ふきんの洗濯や漂白の手間が減り、時間節約になります。

キッチン排水口には、ステンレス製ゴミ受けを設置

以前は、キッチンの排水口に使い捨てのネットをつけてました。ですが、ネットをつけたり外したりが面倒、使い捨てネットの在庫管理が面倒、ごみ捨てる際に水切りするが手が汚れるのが嫌、手が汚れて手を洗うのが面倒でした。

そこで、ステンレス製のゴミカゴ・ゴミ受けに替えました。ネットの交換やそれに伴う作業、ネットの在庫管理が不要になり、かなり時短になりました。

我が家で利用してるのは、Belca製のステンレスでできたゴミ受けです。

ケガ防止用にはジョイントマットではなくロールマット利用

小さな子どもがいると、転倒時の怪我防止のためや防音のためにマットを敷いている家庭もあるかと思います。我が家でも、子どもが生まれてからはジョイントマットをフローリングのあるとこすべてに使ってきましたが、経年劣化とともに隙間から入るごみが増え、その掃除の手間がかかってました。

そこで、隙間が生じないロールマットに置き換えたら、かなり掃除の手間が減り、時短になりました。

モノを減らす(家具等)

モノが多いと、掃除がしづらくなったり、ロボット掃除機で掃除できない部分増えます。なので、我が家では極力モノを減らしています。我が家で子どもが生まれてから処分した主なモノを列挙すると

- ソファ

- 部屋干し用の器具

- 本棚

利便性と掃除の面倒さを天秤にかけ、利便性が上回るものだけ残すようにしてます。不要品はメルカリで出品したり、粗大ごみに出してます。

本は電子書籍か図書館利用メインで、モノを増やさない

家で増えやすいモノの代表格その1は本です。我が家では、本棚などを減らし掃除を楽にし、かつ、広い自由な空間を確保するために、パパとママの本はできるだけ電子書籍(Amazon kindle)にするか図書館で借りるようにしてます。子どもの絵本はお気に入りで何度もよむ絵本や図鑑は保持して、他は図書館で借りるようにしてます。

最新刊で紙の書籍のみ入手可能な場合は、買って読んだらすぐメルカリで売るようにしてます。

衣類は購入と処分はセットで、モノを増やさない

家で増えやすいモノの代表格その2は衣類です。衣類は、新たに購入するのは、要らなくなった衣類を処分するのとセットにすることで、衣類を増やさないようにしてます。

脱衣所にお風呂後に使うもの(タオル、パジャマ、下着、オムツ)を置く

子どもと一緒にお風呂に入る準備で、タオルや着るものを毎回脱衣所に持ってきて置くのは面倒です。

そこで、我が家では、動線を考慮し、脱衣所にタオル、パジャマ、下着、オムツをおいてます。タオル、パジャマや下着は衣類乾燥機から出してすぐに収納すればよいので、収納する際もお風呂の準備も一度にできて時短になります。

外出時に使うモノ(帽子、アウター、日焼け止め、虫除けスプレー等)は玄関に置く

外出時に使うものを、出かけるときに取りに行き、帰ってきてから収納するのは面倒です。

我が家では、帽子やアウターは玄関内にかけておくようにしてます。外に出て寒いからダウンジャケット着よう、雨降ってるからレインコート着ようになってもすぐに取り出せます。また、日焼け止めや虫除けスプレーなども、玄関近くの収納場所に入れて、必要なときにすぐ取り出せるようにしています。

子どものモノの片付けは、簡略化し、1日1回だけちゃんとやる

子どもがいると家の中がすぐに、おもちゃや絵本などで散らかります。都度片付けていては、片付けだけで多くの時間がかかってしまいます。また、きれいに元に戻すのは子どもが小さいうちは自分でできないので、パパやママがやることになります。これを毎日やるのは大変です。

そこで、我が家では、子どものモノの片付けについては完璧を求めないようにして、メリハリをつけて以下のようにしています。

- 1日1回(夕食の後、お風呂に入る前)だけちゃんと片付け、家族全員でおもちゃなどを箱に戻すようにする。

- それ以外は、多少散らかっていても怪我しないレベルなら許容し、おもちゃなどを部屋の隅や端に寄せるだけにしています。

時短ワザをいっぱい紹介してるので、家がキレイと思うかもですが、我が家では、上記のように割り切っているので部屋はかなり散らかってます(笑)

布団・布団シーツのクリーニングの時間節約術

我が家ではベッドではなく布団で寝てます。布団や布団シーツのクリーニングは毎日やる家事ではないですが、1回あたりに時間がかかり面倒です。ここでは、布団や布団シーツのクリーニングに関する時間節約ワザを紹介します。

布団干し・布団掃除機不要のマットレス導入

敷き布団の掃除機がけ(ダニ対策)や布団干し、布団乾燥機使うのも面倒ですね。

我が家では、これらの作業をしなくてもよいように、アイリスオーヤマのエアリーマットレスを使っています。

これを使ってからは、マットレスを立てかけて置くだけでよく、敷布団の布団干しや布団掃除機をやらずに済んでます。

掛け布団カバーのスピーディな取り付け方を覚える

掛け布団の布団カバーの取り付けは面倒な作業の一つです。

そこで、布団カバーを裏返しておいてから付けるとスピーディにできます。以下の記事が図解で分かりやすいです。

また、取り外すときに裏返して(というか自分がやると自然にそうなる)、そのまま乾かせば、なお時短になります。

洗濯の時間節約術

我が家は、洗濯のスペースの制約によりドラム式ではなく縦型の洗濯機を利用していますので、それを前提にした時短術を紹介します。

縦型洗濯機の風乾燥機能活用で干す時間短縮

縦型洗濯機にある風乾燥機能を使うことで、通常の脱水より乾いた状態でできるので、これを毎日活用してます。

これを使うことで、外干しの時間短縮にもなりますし、衣類乾燥機を使う時間も減り、トータルで節電になると思います(実測や計算してないのですが)

ハンガー収納するものは衣類乾燥機に入れずにハンガーで干す

ワイシャツ等ハンガーで干して収納するものは、あえて衣類乾燥機使わずにハンガーで干すようにしてます。こうすることで、乾燥した衣類をクローゼットに収納するときの手間を削減しています。

衣類乾燥機活用で干す手間削減

縦型の洗濯機の上に衣類乾燥機を付けてます。これを活用することで、ハンガーにかけて干す作業をしなくてもすみ、雨の日でも確実に洗濯乾燥を終わらせることができるので楽です。

また、衣類乾燥機から出して収納する作業は隙間時間にやること多いですが、乾燥が早く終わっていると早い時間帯にやれるので楽です。忙しい時間帯にやらなくて済むようになるので。

我が家では、日立製の衣類乾燥機を縦型洗濯機の上に設置して、使っています。

衣類乾燥機OKの衣類にシフト

衣類乾燥機を使うので、乾燥機オッケーもしくは多少縮んでもよい衣類を使うようにしています。新たに買うモノは乾燥機オッケーかチェックして買うようにしています。布団のシーツも衣類乾燥機オッケーなものに変えていってます。

バスタオルを使わずにフェイスタオルで代用

バスタオルは大きくて外に干すの面倒です。衣類乾燥機に入れると乾燥に時間がかかり洗濯の手間が増えます。

そこで、我が家では、バスタオルは使うのやめて、フェイスタオルで代用してます。管理すべきモノの種類減るので収納という面でも楽です。

玄関マット、キッチンマット、トイレマットは置かない

玄関マットやキッチンマット、トイレマットがあると、洗濯も乾燥が面倒です。玄関マットやキッチンマットも意義を感じる家庭あるかもですが、我が家では、やめても何も影響なくベネフィットが感じられなかったので、置くのやめました。

洗濯すべきものが減り、洗濯や乾燥で干す手間を削減でき、時間短縮になります。また、掃除のしやすさにもつながります。

脱衣所のマットはフェイスタオルで代用

お風呂上がりに脱衣所が濡れないよう脱衣所用のマットを置いてたのですが、洗濯・乾燥が面倒ですよね。

そこで、我が家では、脱衣所のマットは置くのやめ、代わりにフェイスタオルで代用しました。フェイスタオルだと、衣類乾燥機にも入れられるので洗濯・乾燥が楽になります。

衣類の色分けして家族の仕分けを容易化

衣類乾燥機に入ってたものをしまう際には、しまう場所別に分けたりしますが、その分ける作業も地味に面倒です。

そこで、我が家では、下着や靴下の色をできるだけ固定化して分別をスピーディーにできるようにしてます。例えば、私の靴下は全てグレイ、妻の靴下はすべて黒色という感じです。

使う靴下の色・形を統一する

衣類乾燥機に入ってたものを仕分け・しまう際に、靴下のペアを見つける作業があります。このペアを見つける作業も面倒です。

そこで、パパ用の靴下は1種類、ママ用の靴下は1種類にしています。子供用のもおいおい1種類に統一する予定です。こうすることで、靴下のペアを見つける作業が楽になるし、片方がなくなったり、穴が空いても残っているのと合わせて使うこともできます。

毎日使う衣類(下着・靴下・タオル・ハンカチ等)は衣類乾燥機の近く(≒脱衣所)に収納

衣類乾燥機から衣類を出して収納するのも面倒ですよね。

そこで、衣類乾燥機から出したあとの収納を楽にするために、下着、タオル、靴下等は、衣類乾燥機の近く(≒脱衣所)に収納スペースを設けておきます。我が家では脱衣所の棚に収納してます。

こうすることで、衣類乾燥機から取り出して収納する作業をほぼ歩かずにでき楽ですし、時間短縮にもなります。また、お風呂のときに、脱衣所に新しい下着やタオルを運ぶ手間の削減にもなります。

普段使いの衣類の収納は畳まずにカゴに入れるだけ

普段よく使う衣類(下着、靴下、ハンカチ等)を収納する際に畳むのは面倒ですよね。

そこで、普段使う衣類については畳むのやめました。使うときの取り出しやすさや見た目の綺麗さを考えると畳んだ方がよいかもですが、畳まなくても時間かけずに取り出せます。また、シワがつきやすい衣類は我が家にはほぼないので、きれいに畳まなくても問題ないです。というわけで、畳むことによるベネフィットは我が家ではなかったので、畳むのはやめました(少なくとも衣類を収納する人はやらなくていいようにしました)。

ハンガー収納するものは干して乾いたのをしまうだけですし、衣類乾燥機から出したものは決まったかご、収納ボックスに入れるだけで済むので、覚えるべきレベルが低くて済み、衣類を収納する人が夫でも妻でも楽にできます。

洗濯用と保管用のハンガーを同じものにする

洗濯用と保管用のハンガーを分けると、洗濯で干して、乾いたら、ハンガー外して、収納用ハンガーにかけての手間が発生します。

我が家では、洗濯用も保管用も同じものを使っています。

ノンアイロンの衣類にする

洗濯乾燥後に生じるシワをのばすために、アイロンをかけるの面倒ですよね。また、シャツをクリーニングに出したり受け取ったりするのも面倒ですし、お金もかかります。

そこで、我が家では、アイロンやクリーニングに出す手間を削減するため、シャツなどはノンアイロンのものを利用しています。

我が家では、シワを伸ばすためにアイロンはここ数年使っていません。アイロンは子どもの名前シールとか貼るのに使うのみです。

ハンカチはタオルハンカチにする

ハンカチはシワになりやすいため、畳む必要が出ますし、毎回畳むのは面倒です。

そこで、我が家では、私も妻もタオルハンカチにシフトしました。子どものは元からタオルハンカチでした。いわゆるハンカチより畳むの楽ですし、カゴに収納する際に畳まなくてオッケーなのでなお楽で時短になります。

食器・調理道具片付けの時間節約術

料理や食事の後片付けも面倒な作業ですよね。片付けを楽にするため時間節約術を紹介します。

食洗機活用で食器洗い時間短縮

共働きでほぼ必需品になりつつありますが、食洗機を使っています。事前の水洗い、食洗機にセット、食洗機から取り出す作業は必要ですが、それ以外の作業を自動でやってくれるので大幅な時短になります。

食洗機はサイズが大きいタイプにする

食洗機に食器を入れたり出したりするのは面倒な作業ですし、食器の数が多くてぎゅうぎゅうに入れると、入れたり出したりに時間がかかってしまいます。

そこで、我が家では、パナソニックの一番大きいタイプを設置しています。大きいのにしているのは、食器を入れる作業時間の短縮につながるし、食器が多いときでも全部入るようになります。全部入らないときのがっかり感を避けることができます。

食洗機OK、食洗機に入れやすい食器・容器を利用

食洗機があっても、食洗機NGの食器や容器があると、手で洗う必要が生じて手間がかかります。

また、食洗機に入れづらい形状や大きさの食器があると本来3つ入るのに1つしか入らないといったことが起きるので、新たに食器買うときは入れやすいのを選ぶようにしてます。

出し入れしやすくて、使いやすい食器については下記記事が参考になります。

食洗機はスピーディ(スピード)コースで

食洗機は動いている間に自由な時間を作れるのがメリットですが、動いている時間が長いデメリットがあります。我が家では、食洗機に入れた食器をしまうのは、スキマ時間にパッとやってますが、できたスキマ時間に食洗機が終わってないと食器をしまう作業ができないです。

そこで、食洗機を動かす時間を短くするために、常にスピードコースで動かしています。

こうすることで、食洗機の運転時間短縮し、スキマ時間を活用しやすくなります。何年も使ってますが、汚れが残って問題になったことはないです。

食器・調理器具置き場は、食洗機の近くに収納

食洗機に入れた食器・調理器具の収納は面倒ですね。我が家では、1日3回食洗機回しますので、出し入れの手間は最小限にしたいと考えました。

そこで、食器・調理器具を食洗機の近くに収納するようにして、ほぼ動かずに1歩以内で収納ができるようにしました。

これから食洗機導入する方は、食器や調理器具の収納場所との近さも考慮して食洗機の設置場所を決めることをおすすめします。

保存容器を食器代わりにする

ごはんとか以前は保存容器(タッパー)に入れてて、レンジでチンして、ごはん茶碗に移し替えてましたが、無駄に洗い物が増えます。なので、ごはんの保存容器は1食分のサイズにして、レンチンしたらそのまま食べています。

こうすることで、食洗機に入れるモノを減らし、時間短縮になります。食洗機の出し入れも面倒な作業ですので減らすと楽です。

フライパンを汚さず調理する

食事の後片付けでフライパンなどの調理道具を洗うの面倒ですね。

我が家では、フライパン用ホイルシートを使ってフライパンを汚さないようにして、フライパンなどの調理器具を洗う時間を短縮しています。

食事準備(料理)の時短術

食事を準備する作業は、材料の購入、献立考える、材料切る、調理する、盛り付ける、食器や調理器具を洗う・片付けるといった多くの作業が含まれるので、手間がかかります。食事準備は家事のなかで最も時間のかかるものであり、時短すると最も効果が大きいです。ここでは、料理の時短技を紹介します。

弁当宅配サービス活用

我が家では、私が在宅勤務してることもあり、昼食は弁当宅配サービスを利用しています。弁当をスーパーやコンビニで買うよりも時短だし、メニューも日替わりで飽きにくいと感じます。

我が家では、いくつかの弁当宅配サービスを使ってみましたが、ワタミの宅食が一番よいと感じ、1年以上利用しています。私が感じているメリットは以下の通りです。

- 日替わりで飽きなくて美味しい

- 塩分も控えめ

- ネットで注文できる(定期注文や変更も可能)

- 置き配してくれる

- 値段もリーズナブル

在宅勤務の方は、いちど試してみてはいかがでしょうか?

家事代行活用で料理作り置き

平日に料理の時間を短縮するには、週末に料理を作り置きすることもできますが、これを家事代行サービスで依頼すると、パパやママが休日に料理の作り置きに時間をかけずに済みます。

平日は、作り置きしたおかずをレンチンするだけでよいので、平日の食事準備の時間を短縮できます。最近はあまり使ってないですが、以前は時々タスカジで気に入った人にお願いしてました。数時間で、多数の料理の作り置きができるので大助かりでした。

ミールキットの活用

料理の時間を短縮する別の方法としては、ミールキットを活用する方法もあります。

ミールキットだと材料が切ってあったり、調味料が準備されているので、料理の献立を考えたり、材料を買ったり、材料を切ったりといった作業を省略できます。

カット野菜の活用

野菜の皮を剥いたり、材料を切るのも手間がかかり時間かかるので、カット野菜を使うと楽です。もちろん、カット野菜の方が高価ですが、その価値はあります。

冷凍野菜の活用

カット野菜と似ていますが、冷凍野菜(かぼちゃ、ブロッコリー、みじん切り玉ねぎなど)を使うと、材料を洗ったり、切ったり、茹でたりをせず、レンチンだけで使えるので時短になります。

下茹では電子レンジで

にんじんやじゃがいも、かぼちゃなど火を通すのに時間がかかる食材は、炒めたり煮込む前に電子レンジを活用することで、より短時間で火が通るので時短になります。これに限らず、電子レンジをうまく活用すると時短になりますね。

電気調理鍋の活用

カレーや肉じゃが、おでんなどの料理は、電気調理鍋を利用しています。我が家では、ホットクックを利用しています。材料切って入れてセットするだけで出来上がりなので、時短になります。なお、鍋と同じように後片付けは必要です。

レンジ2台持ちで温め直しでの待ち時間削減

平日の夕食とかの作り置きのおかずや、タッパー入れておいたご飯を温め直すのは地味に時間かかります。多いときには15分ほどかかってました。

そこで、もともと使っていたオーブンレンジに加えて、単機能レンジを追加導入すると、温め直しがかなり楽になりました。また、オーブンで調理は長い時間利用すること多く、そのときにレンジ使いたいというときにも待たずに済みます。

実際にやってみないとわからないので、家電レンタルで試すのがよいと思います。我が家では、CLASという家電レンタルサービスを利用しました。単機能レンジを1ヶ月あたり1000円台で借りれたので、お試しでやるのに最適です。

無洗米を使う

週に何回か発生するご飯を炊く作業も楽にしたいですよね。

我が家では、購入するお米は無洗米にするようにしています。また、入れる水の量は大体決められた線の付近ならよしとしています(厳密に水の量を調整するのは時間かかるし、そんなに味の差を感じないので)。

キッチンバサミを活用

肉を切るときに、まな板と包丁でやっていると、洗い物が増えますし、また、切るのに時間がかかります。そこで、我が家では、キッチンバサミを使うようにしています。肉をキッチンバサミで切って、そのままフライパンや鍋に入れると、まな板を汚さずに済みます。

なお、キッチンバサミは多少高価でも切れ味のよいものを選ぶのをおすすめします。我が家では、貝印製のキッチンばさみを使っています。肉など切る際もストレスなく切れておすすめです。

味噌汁用のミニマドラー活用

よく作る料理といえば味噌汁ですよね。家で味噌汁を作るときに、味噌を容器から取って、それを鍋の中で溶いて、味見て足りなければ足してと地味に面倒です。

そこで、我が家では、味噌溶かす用のミニマドラーを使ってます。例えば下記のようなのです。

これを使うと、味噌の計量ができて、溶かすのが楽にでき時短になります。また、味噌溶かすのに必要な調理器具はこれだけで済むので洗い物を増やさなくて済み、その点でも時短になります。

パスタ茹でるのはレンジ専用容器で

パスタを茹でるのに鍋を使うと、吹きこぼれないか見ていないといけないので、ゆで時間分だけ拘束されてしまいます。

我が家では、レンジで茹でることができる専用容器を使ってます。これを使うと、○人前を取って、容器にパスタと水を入れて、レンジでチンして、湯切りすることができます。主に茹でて見ている時間を省けるので時短になります。

私が買ったのはあまりに前でどこで買ったのかわからないので、類似の商品を以下の通り紹介しますね。

献立を定番化

朝食も夕食も献立を考えるのも面倒ですよね。我が家では、子どもが食べてくれそうなもの、かつ、作るの楽なのを中心にパターン化して、献立はそこから選ぶだけという風にしています。

例えば、夕食のうち、週1で、カレーライス、焼きそばにしています。カレーライスはホットクックで材料入れるだけで済むし、焼きそばはホットプレートで材料入れて炒めるだけで済みます。

外食・テイクアウトの時間節約術

我が家では、だいたい週1回は外食・テイクアウト・デリバリーを利用しています。やはり食事準備しなくてよく、その分家族との時間をとれます。外食やテイクアウトで問題になるのが行列での待ち時間です。ここでは、その待ち時間を短縮する時短術を紹介します。

モバイルオーダー・電話予約活用

ハンバーガーやドーナツ、お寿司などをテイクアウトする際には、モバイルオーダーや電話注文して、店舗に行った際にはすぐに受け取りができるようにしてます。こうすると、注文してから受け取り、行列待ちといった待ち時間を減らすことができ、時短になります。私も子どもも待つのは苦手で、一緒に待ってイライラするのを避けることもできます。

私の身近にあるマクドナルド、ミスドなどでは、ピーク時間帯になると行列並んでいる人をよく見かけます。モバイルオーダーとかはまだごく一部の人しか使ってない感じがしますが、すごく時短になりますので、おすすめです。

また、モバイルオーダーに対応してなくても、電話で事前注文を受付しているとこ(例:お寿司や)あるので、そういうところは電話注文すると行列待たずに済むので時短になります。電話注文はやや面倒ではありますが、長い行列待ちするよりは時短になります。

買い物・在庫管理の時間節約術

定期的に買う食材や日用品などの買い物・在庫管理での時短ワザについて紹介します。

ネットスーパー、生協、ネット通販活用で買い物時間短縮

買い物に行くと、家から店舗に行って帰る時間がかかりますし、商品を探すのに時間かかるし、レジでの待ち時間も発生します。

なので、我が家では、食料品はイトーヨーカドーのネットスーパーや生協(コープデリ)を使っています。日用品はヨドバシ.comやAmazonを使っています。

ネットで定期的に買うものは、通販サイトを固定

ネットだと、いろんなECサイトで商品を扱っています。買い物でどの商品にするか決めたあと、どこで買うかを決めるのは地味に時間がかかります。我が家では、定期的に買うものは固定化していて、どこで買うかを調べたり考えたりに時間かけないようにしてます。

例えば、以下のような感じにしてます。

- 服・下着・靴下はユニクロオンライン

- 靴は、ABCマートオンラインかニューバランスオンライン

- 食品は、イトーヨーカドーかコープデリ

- 日用品は、ヨドバシ.com

ネットで定期的に買うものは、お気に入りか購入履歴から選ぶ

日用品など定期的に買うものについては、お気に入りとかに入れておき、購入時はお気に入りや購入履歴から選ぶだけにするようにしています。こうすることで、購入品を探したり選ぶ手間を減らしています。

例えば、我が家では、日用品はヨドバシ.com利用してます。ヨドバシ.comのお気に入り機能は管理しやすいです。複数のグループを作成できるので、お気に入りに入れている商品数が増えても探しやすいです。

なお、毎回、最安値を追求して商品探すやり方もありますが、これだと時間かかるが、節約できる額は微々たるもののことが多いので、私はやってません。

Google Payでクレジットカード番号・有効期限を自動入力

ネット通販は便利ですが、新しく使うサイトとかだと、購入する際にクレジットカード番号や有効期限を入力するのが面倒です。

そこで、私は、Google payに情報を登録しておき、入力時にカードを選んでセキュリティコードのみ入れればよいので、入力がかなり楽で時短になります。セキュリティコード3桁を覚えておくと、カードを取り出してセキュリティコード確認するといった手間も削減でき、なお早く済みます。

なお、カード登録ではニックネームつけられるので、家族共用とか自分用とかつけとくと、カード選択で迷わずに済みます。

店舗での動線考えて買い物リスト作成

スーパーなどの店舗で買い物する際、買い忘れを防ぐために買い物リストを作る方も多いと思います。

私は、買い物リストで買うもの列挙したら、スーパーで置いてある場所を思い浮かべて、動線の順に並べ替えています。例えば、野菜・果物→魚→肉→乳製品→パンという感じです。こうするとリストの上から順番にカゴに入れればよく、店舗内であっち行ったりこっち行ったりせずに済みます。

また、買い物リストはチェックボックス機能があり並べ替えしやすいメモアプリを活用し、買い物かごに入れるたびにチェックすると買い忘れを防げます。私が買い物リストで使ってるメモアプリは下記のGoogle keepです。

店舗での買い物では、商品少数ならセルフレジを活用

コンビニなどでは、セルフレジを導入しているところがあります。しかしながら、私が行く店舗だと、有人のレジには行列並んでいるのに、セルフレジはあいていることが多々あります。実際にセルフレジやってみるとさほど難しくなく、購入する品物が少ない場合には、バーコードの読み込みに戸惑ったとしてもセルフレジの方が早く終わります。

セルフレジがあり、空いている場合にはそちらを使うと時短になります。

在庫管理はアレクサの買い物リストを活用する

食料品や日用品の在庫管理は面倒な作業の一つです。我が家では、以前はホワイトボードに在庫切れを記入していましたが、わざわざ記入するのが面倒です。また、後で記入しようと思って忘れることもしばしばありました。

そこで、我が家では、Amazon echo dot(アレクサ)の買い物リスト機能を活用することにしました。これを使うと、在庫切れのものをリストに追加するのが楽だし、リストのパートナー間での共有も楽にできますし、外出先でスマホでリストを見れます。詳しくは、下記の記事を参照ください。

コンパクトで長持ちの日用品にする

在庫管理はアレクサで楽にしてますが、それでも注文作業は面倒です。

そこで、我が家では、できるだけ在庫管理や交換の頻度を下げるために、日用品はできるだけ長持ちするのを選ぶようにしてます。なお、あまりに大きいのにすると在庫置き場のスペース収納が大変になるのでほどほどにしてますが。

代表的なのは、長尺のトイレットペーパー、キッチンペーパーです。ほぼ同じサイズで長持ちなので、交換の頻度を下げられます。

シャンプーやボディソープは家族で使うものを統一

在庫管理で管理するモノの種類が多いと、管理や発注の手間が増えます。

そこで、我が家では、ボディソープは赤ちゃんにも使えるのを家族で使っています。また、シャンプーも敏感肌用のを家族で同じものを使っています。特に、誰も肌トラブル起きてないので実現できてる部分もありますが。

こうすることで、我が家にはシャンプーもボディソープも1種類で済み、在庫管理を楽にしています。我が家で使っているのは下記です。

消耗品ストックは使う場所の近くに収納

洗剤やトイレットペーパーなどの消耗品の補充も、月1回とか定期的に発生する作業で面倒ですよね。補充することも面倒ですが、ストックした置き場所から見つけて持ってくる作業も面倒です。我が家では、以前は、ストックするものは押し入れにまとめておいていたのですが、見つけるのも持ってくるのも時間がかかり面倒でした。

そこで、我が家では、消耗品のストックは、できるだけ使う場所の近くに収納するようにしました。例えば、こんな感じです。

- 洗濯洗剤、シャンプー、ボディーソープなどは洗面所(洗濯機、風呂場のすぐ近く)におく

- トイレットペーパーは、トイレ内に突っ張り棒を使い置き場所を確保

こうすることで、ストックを探して持ってくる手間が省けて時短になります。

なお、我が家では、在庫が少なくなってきたらアレクサのリストに追加してるので、ストックの場所が複数に分散しても、在庫状況の把握には問題がないです。

ペットボトルのミネラルウォーターや麦茶をやめて水道水飲む

以前は麦茶やミネラルウォーターをペットボトルで買ってましたが、ミネラルウォーターを定期的に買う手間やペットボトル廃棄が面倒と感じるようになりました。

そこで、これらの手間削減のため、水道水(浄水器なし)を飲むようにしました。飲んでみると思いの外、味も気にならないし美味しく感じました。夏場以外はそのまま飲んでます。

夏場は水が冷たくないせいか美味しくないと感じること多いので、下記の携帯の浄水器を使っています。水道水を入れて冷蔵庫に保管するだけなので、楽です。

また、子どもにも喉が渇いたときには水道水を飲んでもらっています(保育園でも飲んでるので同じでいいかなと思いまして)。麦茶を作ったり、作った麦茶を冷蔵庫からお茶を出して、注いで、しまう作業をしなくて済みます。

なお、災害用のストックとして、ミネラルウォーターを備蓄しています。水道水をペットボトルに入れると保存きかないので。

ごみ捨て・不用品処分の時間節約術

ごみ捨てや不用品処分も地味に面倒な作業です。これらの時短ワザについて紹介します。

ペットボトルの飲料は極力買わない

我が家では、ペットボトルのごみを出さないように水道水を飲むようにしています。もちろん抵抗ある方に勧めるつもりないですが、先入観で飲まないだけならお試しください。水道水飲むようになってから、ペットボトルのゴミが激減しました。

ポストに入るチラシ、ダイレクトメールを減らす

ポストにチラシやダイレクトメールが入るとその処分が必要になります。個人情報を消したり、紙ごみとして出したり。なので、極力家に入らないようにするのがよいです。

我が家では、ポストに手書きでチラシお断りの旨をあえて手書きで書いたのをつけています。これにより、チラシは驚くほどほとんど入ってません。

また、ダイレクトメールについては極力届かないように送付元に連絡しています。

こうすることで、初回は手間かもしれませんが、長期的には紙ごみ(チラシなど)の貯まるスピードを抑えて、紙ごみの処分の毎回の手間を削減しています。

ネット通販はできるだけまとめて発注し、段ボールの量を減らす

ネット通販は便利ですが、段ボールが増えて段ボールを片付けるのが面倒です。

なので、我が家では、日用品などの注文は大体2週間に1回程度にまとめて行うようにしています。これにより、注文の手間を削減できますし、都度注文するのに比べて段ボールの量を減らしています。

大量の書籍処分は古本宅配買取サービス利用

メルカリはいらなくなった書籍を売る際にも便利ですが、大量の本を処分しようとしているときには、時間がかかってしまいます。また、最新刊や人気のある本なら売れやすいですが、そうでない場合は売れるかどうかわからないです。

そのような場合には、古本の宅配買取サービスを使う方が早く、時短になります。我が家では、バリューブックス(VALUE BOOKS)を活用しています。

身支度・身だしなみの時間節約術

大風量のドライヤー活用

お風呂あがりに髪を乾かすのにドライヤーをかけると思いますが、地味に時間かかりますよね。子どもと一緒にお風呂入ると子どもの分も乾かすので余計時間がかかります。

そこで、我が家では、風量・風力が大きく、髪を早く乾かせるドライヤーに切り替えました。風量が大きい分、音も大きいデメリットはありますが、早く髪を乾かせて時短になります。

手入れがしやすい髪型にする

毎朝、髪型をセットしたりするのも手間がかかります。私は、髪型についてはこだわりがなく、きちんとしてさえいればよいと考えています。

そこで、髪型のセットが楽な髪型にして、時短化してます。美容室などで美容師さんに手入れを楽にできるよう相談するとよいと思います。

また、髪型もこだわりがなければ、短髪の方がお風呂上がりのドライヤーにかける時間を短縮できます。私は冬の寒い時期を除いて、短めにしてもらっています。

毎日ほぼ同じ服にして、服選びに時間かけない

服装・ファッションにこだわりがない方限定の時短ワザになります。服装にさほど拘らない方にとっては、毎日、どの服にするかを選ぶのも面倒です。

なので、私は、平日用に似たようなシャツ(白ベース)を用意して、基本はクローゼットから一番とりやすいところにあるのを取ってきます。また、ズボンも2種類からとりやすいとこにあるのを取ってきます。シャツとズボンの組み合わせで変にならないようにシャツは白ベースにしています。これなら、どれをとっても変な組み合わせにならずにすみます。

家計管理の時間節約術

家計管理も重要な家事ですが、面倒に感じる作業も多いです。ここでは、手間をかけずにすむ家計管理方法について紹介します。

銀行口座を整理する

管理すべき銀行口座が多いと、お金の管理が面倒になります。なので、目的を考えて、銀行口座は必要最低限にするのがよいです。

夫婦間のお金の振り込みは定期振り込みで自動化

お小遣いを振り込んだり、給与などが入る口座から夫婦共有口座に生活費の振込を手動でやるのも面倒です。

我が家では、銀行口座を整理して、夫婦間での振込作業はほぼ自動化するようにしています。詳しくは下記記事を参照ください。

家計管理アプリで自動記録

家計簿をつける目的は家計の収入・支出の把握、家計の課題抽出などです。それらを達成できる生産性の高い家計管理アプリを活用しています。

我が家では、代表的な家計管理アプリである、マネーフォワードMEを使っています。

また、家計簿をつける目的である、家計の収入・支出の把握、家計の課題抽出を実現する最も生産性の高いやり方については下記記事を参照ください。

決済はクレジットカードで

家計管理アプリを使っていても、現金で決済していると手入力したりレシート読み込みする必要あり、記録が面倒なのでできるだけクレジットカードを使うようにしています。ポイントという面でもお得です。QRコード決済は家計管理アプリと連携まだなので、クレジットカードのほうが家計管理という点で楽です。

費目ごとにネット通販サイト分ける

家計管理アプリでは自動で分類してくれますが、完璧ではないです。収入・支出の分類の修正も面倒な作業です。

我が家では、収入・支出の分類のチェックや修正の手間削減するため、家計簿の分類ごとに購入先を分けています。特に、購入頻度が多い食料品や日用品は、ネット通販サイトを分けるようにしてます。

例えば、日用品についてはヨドバシ.comを利用し、食品はイトーヨーカドーのネットスーパーや生協を使うようにしています。日用品はネットスーパーや生協でも買えますがあえて買わないようにしてます。

こうすることで、家計管理アプリでの分類の修正する手間を削減しています。手間削減以外に、過去の注文履歴のチェックも楽になったり、この商品どこで買うのに迷わずに済むメリットもあります。

一定額未満の現金支払いはあえて家計簿つけず、使途不明金として許容する

夫婦共有での支出で、現金支払いが発生すると、レシート読み込みで家計管理アプリで入力補助があるものの、家計簿につけるのは面倒です。特に、不定期に発生して、かつ、少額の支払いについては、記録しても、家計の現状把握・課題抽出・収支改善につながらないのがほとんどです。なので、これらについては家計簿つけるのは、価値を産まない無駄な作業です。

そこで、我が家では、現金支払いで、500円未満のモノ・サービスについては、家計簿につけなくてよいようにしています。そして、家計管理アプリ(Moneyforward ME)の財布機能を活用して、月末に残高チェックして、使途不明金として記録されるようにしています。

現金引き出しはコンビニATMで

現金はできるだけ使わないようにしてますが、病院とかでは必要なケースがあります。ですが、銀行のATMだと長い行列があることもあり、待ち時間がかかることあります。

我が家では、現金引き出しは、コンビニATMでやるようにしてます。なぜなら、銀行ATMだと行列に並び待ち時間が長いことが多いですが、コンビニATMだと行列になっていることはほとんどないです(私の知る限り)。

我が家では、コンビニATMで現金引き出しで手数料がかからないようにネット銀行を使っています。メインで使うのは住信SBIネット銀行を使っています。

振込はネット銀行のアプリから

生活費の支出によっては銀行の振込が必要な場合もあります。例えば、我が家だと、出張カメラマンにお願いすることがありますが、この支払いは銀行振り込みとなります。このとき、パソコンを起動して、ログインして、・・・とやっていると結構時間がかかってしまいます。

スマホの銀行のアプリ使うと振込作業が1分程度でできますので、時短になります。我が家では、住信SBIネット銀行をメインで使っていますが、このアプリはUI/UX優れていて操作が楽で早く用事を済ませることできます。

節約は効果が長く続く固定費削減メインで

我が家では、節約は固定費削減メインでやってます。固定費削減は1回やればあとは手間なしで節約になるので、時短と両立させやすいです。一方で、食費や健康維持につながるフィットネス等にはお金をかけています。

具体的に我が家でやった固定費削減は

- 電力会社を見直し、東京電力からシン・エナジーに切り替え

- ガス会社を見直し、東京ガスからニチガスに切り替え

- 携帯通信会社は、大手通信会社から格安SIM業者「IIJmio」へ

- 生命保険を見直し、定期保険から非喫煙健康体割引ある収入保障保険へ

- 医療保険を見直し、解約へ(急な入院・怪我への備えは貯蓄で対応)

- 自動車は持たない

- 家は賃貸でその時々に見合ったところに住む

- 日用品はコスパよいものにシフトして、定期購入

資産運用の時間節約術

資産運用でも手間をかけないようにしてます。

資産形成は投信積立メインで

資産形成のための手段は多数ありますが、最も手間をかけずに済むのが投資信託で積立をすることです。1回投資信託の積立を設定してしまえば、何もせずに、積み立ててくれます。

資産残高管理は家計管理アプリで

資産は複数の金融機関で持つことが多いですが、個々の金融機関の残高、評価額を取得するのは面倒です。

家計管理アプリや資産管理専用のアプリを使うと、取得が楽です。我が家では、マネーフォワードMEを利用して資産の推移や投資信託(全世界株式)と債券(個人向け国債)の比率をチェックしています。

我が家では、プレミアムプランで利用しています。

投資信託は全世界株式一本に集約

資産運用しているご家庭では、適切に運用しつつも手間は減らしたいですよね。資産運用で、例えば、複数の投資信託やETFを保有していると、リスクを適正な値に収めるためにリバランスが必要です。ですが、そのリバランスはかなり面倒な作業です。

そこで、我が家では、価格が変動する資産(リスク資産)は全世界株式の投資信託もしくはETFのみに1本化して、リスク資産内でのリバランス作業を不要にしています。リバランスとしてやるのは、無リスク資産とリスク資産の比率を調整するだけで済むので、すごく楽になりました。

現在ある投資信託を1本にまとめたい方は、下記の記事を参照ください。

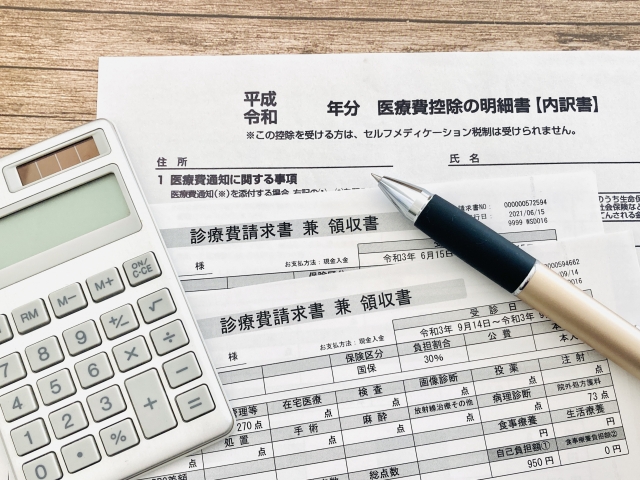

確定申告の時短術

ふるさと納税や医療費控除などで確定申告する方もいるかと思いますが、年に1回のみですが確定申告は手間がかかります。ここでは、確定申告の手間を削減する時短ワザを紹介します。

マイナンバーカード活用してe-taxで確定申告

マイナンバーカード及びe-taxで確定申告すると、印刷して、封筒に入れて、切手を貼って、ポストに投函する手間を削減できます。

(医療費控除対象の)医療費のざっくりした合計は家計管理アプリで算出

医療費控除対象の医療費の合計によって、確定申告で還付されるか決まりますが、医療費のレシートを1枚ずつ見て合計出すのは時間かかります。

我が家では、家計管理アプリで、普段から医療費控除対象の医療費とそうでない医療費を分けて分類してます。家計管理アプリだと年間の各分類の合計額がすぐ見えるので時短になります。

医療費控除集計のテンプレートを活用

国税庁のテンプレートもありますが、それではなく、下記のMicrosoftの医療費集計シートテンプレートの方が優秀です。なので、確定申告用に医療機関別の医療費の数字を出す目的なら、こちらがおすすめです。

家電メンテの時間節約術

家電により色々便利になったり、時短になったりしますが、長く安全に使うにはメンテナンスが必要となります。ですが、そのメンテナンスも面倒ですよね。ここでは、家電メンテナンスを楽にするワザを紹介します。

加湿器は電気ポット型の加熱式加湿器を使う

我が家では、家電を購入する際に最重視しているのがメンテナンスの楽さです。どんなに優れた機能ついててもメンテナンス面倒なものは却下してます。

メンテナンスが不可欠だが面倒な家電の一つが加湿器です。以前は気化式を使っていましたが、水回りのカビ、ぬめりの掃除が面倒で使うのやめました。

そこで、加熱式加湿器で電気ポットみたいな象印の加湿器を使うようにしました。メンテナンスのクエン酸洗浄は普通の電気ポットと同じ感じなので、かなり楽でした。他の加湿器に比べると、電気代はかかりますが、それを上回る利便性があると思います。

充電式電池活用し購入の手間削減

リモコン、壁掛け時計、温度計・湿度計、マウス等電池で動くものも家庭にけっこうありますよね。電池がなくなると困るので以前はストックしてましたが、電池の在庫管理や買い物は地味に面倒です。

そこで、我が家では、常時使う機器の電池には、充電式電池の代表格であるエネループを使っています。必要になったらすぐ充電すればその場はしのげるし、その後十分に充電すればよいです。買い物の手間がかからず、かつ、エコなのでおすすめです。

なお、定期的に使わないおもちゃとかのはアルカリ乾電池とかにしてます。

年賀状・家族アルバム作成の時間節約術

年賀状や家族アルバム作成は、年に1回程度と頻度は少ないですが、手間がかかる作業です。

ここでは、これらの時間節約術について紹介します。

年賀状は必要最小限の相手に限定する

年賀状を作り、相手ごとに手書きメッセージを書くのも面倒です。

我が家では、今年からは親戚だけに限定し、しかも手書きコメントなしで出すことにしました。友人らに年賀状を出すのをやめました。

年賀状を出している友人とは、LINEやFacebookでつながっているので、そこで近況報告したり、その後でメッセージやりとりするほうが、同じ労力をかけるなら効果的と考えたためです。年賀状だとメッセージ書ける量が限られますしね。

年賀状はしまうまプリント活用

我が家では、年賀状は親戚だけに出すことにしたのですが、家族の近況を伝えられるように、写真での年賀状にしています。この写真の年賀状を作る時間も短縮したいですよね。

我が家では、しまうまプリントを活用して、年賀状を作っています。

なぜなら、以下のメリットがあり、年賀状作りの時短に最適だからです。

- 豊富なデザインと写真を選ぶだけで、簡単に作れるから

- スマホのアプリから簡単に、スピーディにできるから(今年は約15分でできました)

- 宛先を登録できるので、宛先記入の手間を削減できるから

- できた年賀状を自宅に郵送してくれるから

もし年賀状作りを楽にしたいなら、しまうまプリントの年賀状がおすすめです。

家族アルバム作成はしまうまプリント活用

子どもの成長を記録するため、写真をとり、思い出の写真を集めて写真アルバムを作るご家庭も多いと思います。ですが、かなり時間がかかり面倒です。思い出の写真を選ぶ部分には時間をかけたい一方で、レイアウト作成やプリントなどの作業は手を抜きたいところです。

そこで、我が家では、 しまうまプリントを活用して、思い出の写真を集めてフォトブックを作成しています。

しまうまプリントのフォトブックを利用すると、写真選び、写真のレイアウト、メッセージ作成は自分たちでやる必要はありますが、それ以外のプリント・製本・宅配はやってくれるので楽です。レイアウト決めも既存のパターンから選ぶだけなので、初めてでも簡単にできます。

育児の時間節約術

育児の時短術をまとめました。といっても育児自体を時短にするというより、子どもと余裕をもって接するために育児で発生する雑多な作業の時短術が中心となります。

粉ミルク用のお湯は、温度調節できるケトルで

赤ちゃん用のミルクは70℃以上のお湯で作る必要があります。沸騰した熱湯(100℃)で作ると、人肌まで冷ますのに時間がかかります。

我が家では、温度を調整可能な電気ケトルを使って約80℃のお湯を作って、それで粉ミルクを溶かしています。なお、70℃ではなく80℃にしてるのは、少し冷めても70℃以上になるようにするためです。100℃のお湯を冷ますより遥かに短い時間で作れます。

赤ちゃん用ミルクは小分けのキューブやスティックタイプ活用

夜間などのミルク作りはできるだけ手間をかけたくないので、キューブタイプのミルクを活用してます。作る量に合わせてキューブの個数を調整すればよいので、粉ミルクを計量する時間を短縮できます。

我が家では、夜間や外出先でのミルク作りには、明治のほほえみらくらくキューブを使ってました。

液体ミルクの活用

キューブ型ミルクでも、お湯を用意したり冷ましたりが必要なので、やはり面倒です。夜間とかはとくに面倒です。

そんな場合は、液体ミルクがおすすめです。哺乳瓶に入れるだけですぐ飲めるので超時短になります。デメリットは、かさばるのとコスト高い点です。

1回あたりコストで言えば

液体ミルク>小分けミルク(キューブ型、スティック型)>粉ミルク缶です。

1回あたりのコストが高いので、特に忙しいとき、夜間で準備を簡略化したいときに活用するのもありだと思います。

哺乳瓶の洗浄には食洗機活用

哺乳瓶の洗浄も面倒ですよね。1日に何回もやる必要ありますし。

そこで、我が家では食洗機を使って洗浄するようにしました。食洗機使って大丈夫か不安という方は下記記事が詳しいので参照ください。

なお、我が家では哺乳瓶の洗浄は食洗機でやり、哺乳瓶の殺菌は電子レンジでやるタイプのを1日1回やりました。哺乳瓶は3つぐらい用意しておくと、まとめて洗浄したり、食洗機で洗浄中もミルク挙げられるので便利です。

ベビーフード活用

離乳食は、パパやママ用のと同じにできないこと多いので、食事準備の手間が倍かかります。また、栄養バランスを考慮したり、子どもが食べる味付けにするのも大変です。

そこで、我が家では、ベビーフードを積極的に活用しています。

パンツタイプのおむつ替えの時短術

オムツ交換は1日に何度もやるので時間や手間を削減したいですよね。動きが活発になってくるとパンツタイプのオムツを使うようになります。汚れたおむつを外すと、その間に逃げ出したりして追いかけてとなり、おむつ替えに時間がかかります。

そこで、新しいおむつを途中まではかせて、その後で汚れたおむつをとり、おしりふきで拭いて、新しいオムツをはかせるのがよいです。下記の記事が参考になります。

新しいオムツをはかせると自由に動けないので、その間に作業を進められます。

ベビーシッター、産後ドゥーラ利用

産後まもない時期は、高い頻度で寝たり起きたりで、授乳も大変ですし、疲労困ぱいになります。パパが育休とってサポートしてても大変です。そういう場合は、時々ベビーシッターや産後ドゥーラを活用するとよいです。自治体によるかもですが、産後のベビーシッターや産後ドゥーラ利用に補助出してることもあります。

保育園の一時保育利用

ベビーシッターの代わりに、保育園の一時保育を利用するのも手です。事前の手続きはやや面倒ですが、ベビーシッターより安くて済みます。

私がいる自治体の近隣の保育園では、概ね満1歳から受け入れできます(自治体や施設によると思います)。リフレッシュ目的でも利用できますので、ぜひお住まいの自治体で一時保育やっている保育園を探してみるといいですよ。

ファミリーサポート活用

保育園のお迎えなどはうちは時々ファミリーサポートを活用してやってます。ファミリーサポート利用には手続きなどありますが、安価に利用できます。

そして、何より子育てでは頼れる人が多いほうが安心です。

寝かしつけはせずに、寝息を立てて一緒に寝る

寝かしつけは時間がかかる上に、その間に何もできないので、短縮するかその時間を有効活用したいですよね。

我が家では、パパやママの就寝時刻を早めて家族で一斉に20時や21時に一緒に寝ます。寝息を立てることで早く寝てくれる気がします。また、一緒に寝るだけなので寝かしつけで何もしなくてよいし、その時間を自分の睡眠時間にできるので、時間の無駄がありません。また、十分な睡眠時間を確保して健康維持する上でも効果的です。

保育園のモノの記名はお名前シールやお名前スタンプ活用

保育園に持参するモノや衣類は全てに記名する必要があり、時間がかかります。

我が家では、衣類とこ持ち物には、お名前シールを使っています。オムツには、お名前スタンプを使っています。記名の手間が省けて時短になります。

毎日の検温は非接触式の体温計で計測

保育園に行く前には、子どもの検温をするかと思いますが、小さい子はじっとしていなかったりで、検温も大変です。

我が家では、子供が元気そうな通常時は赤外線の非接触式の体温計を使って測るようにしています。なお、精度は脇とかに挟んでやる通常の体温計より劣ると思うので、子どもの体調が怪しいときは、接触式の体温計を使って計測しています。

お出かけ準備の時短術

子どもとのお出かけセットをまとめる

子ども、特に、乳幼児とのお出かけでは荷物が多くなりがちで、その準備を毎回やるのも面倒ですし、忘れるとあたふたしてしまいます。

我が家では、子供とのお出かけセットを用意して、出かけるときはそれを持っていくだけで済むようにしています。

我が家のお出かけセット(1才児用)は以下の通りです。

- オムツ

- おしりふき

- 食事エプロン

- 口拭きタオル

- 子ども用フォーク・スプーン

- キッチンばさみ(小さく切る用)

- 着替え

- ビニール袋(汚れ物用、食事汚れ用)

フォークやスプーン、はさみ、着替えはお出かけ用に別途確保して、おでかけセットのバッグに入れておくと楽です。また、フォークやスプーン、はさみはケース付きのものだと、バッグに入れても見つけやすいですし、汚れてもケースに入れて持ち帰れます。

子どもの靴下は玄関近くに収納

乳幼児の子どもは家の中だと裸足のこと多いですよね。出かけるときに、靴下を別の場所に取りに行くのは面倒です。

そこで、我が家では、子どもの靴下は玄関近くに収納するようにしてます。こうすることで、お出かけの準備を楽にしています。

子どもの病院での持ち物をまとめる

乳幼児だと急に体調が悪くなったりして、病院に連れて行く際にあたふたしがちです。我が家では、病院に連れて行くときに必要な持ち物をポーチに入れておくようにしています。夜間救急や救急車呼ぶときに、用意しておいて助かったことが何度もあります。

我が家で、セットに入れているものとしては以下の通りです。

- 健康保険証

- 乳児医療証

- 母子健康手帳

- 診察券

- お薬手帳

- 子ども用マスク

セットにしておくと、急に病院に連れて行く時でもすぐに準備ができて、時短になります。我が家では、子どもごとにセットを作り、100均で買った透明なポーチに入れています。

家事育児のタスク管理

家事育児は細々としたタスクが多く、しかも、頻繁にありますので、負担が大きいです。そのため、夫婦分担するのがよいでしょう。夫婦で家事育児のタスクを分担したり、終わったかどうかを可視化するのも手間がかかります。ここでは、これらのタスク管理を楽にするワザを紹介します。

タスク管理・共有アプリ活用

夫婦間の家事育児タスクを可視化、共有しています。特に、夫か妻のどちらか気づいた方がやる、時間に余裕ある方がやる場合には、このタスクを完了としておけば、タスクの状況が分かります。なので、あれやったとかの確認を口頭でやらなくて済みます。もちろん気づいたときには「〇〇やってくれてありがとう」とか感謝してくださいね。

また、頻度が少ないけど定期的にやる家事(例、エアコンのフィルタ掃除、洗濯機洗濯槽の掃除等)は、忘れがちなので、Todoistに入れてリマインダー代わりにもしています。

我が家では、タスク管理アプリとして、Todoistというアプリ使ってます。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。本記事では、家事育児の時間節約術を一つの記事にまとめました。一つでも参考になるものがあれば嬉しいです。

深堀した記事は需要がありそうであれば作成していく予定です。随時アップデートしていく予定です。

ではでは。

参考文献・参考サイト

私が家事や育児の時短ワザ、時間節約術を調査していた際に、参考になった書籍や記事をご紹介します。

人生が整う家事の習慣(本間朝子,他)

我が家での家事の時短術を検討していた際に、参考にした書籍です。本記事で紹介している時短術の一部は、この書籍にも記載されています。興味がある方は参考にしてみてください。

うなぎママのブログ

我が家での時短術を検討したり、本記事を作成したりする際に参考にさせてもらったサイト・記事です。ワーキングママから学ぶことは本当に多いです。興味がある方はこちらを参考にしてみてください。

勝間式 超ロジカル家事(勝間和代著)

家電をうまく活用する、ネットスーパーを活用する点が参考になりました。料理に関するワザが多いです。興味がある方は読んで見てください。

仕事も家庭も楽しみたい! わたしがラクする家事時間 (Emi著)

家事を楽にするためにやってることが紹介されています。洗濯での手順が役に立ちました。

コメント