これから育休をとる方、現在とっている方で以下のような疑問はありませんか。

- 「育休中にやってよかったことは?」

- 「育休経験者がやっておけばよかったと後悔していることは?」

この記事では、男性育休を3か月とった私が、育休中にやっておくとよいこと27選を紹介します。

できるだけ網羅できるように、他の育休経験者がやっていたことで、自分もやればよかったと思うことも含めました。

ぜひ最後までお読みください。

【結論】男性育休経験者だから言える、育休中にやっておくとよいこと

私は第2子誕生のときに、約3ヶ月の育休をとりました。

そんな育休経験者の私だからこそ言える、育休中にやってよかったこと、育休中にやっておけばよかったと後悔していることのすべてを以下の表にまとめました。

| 家族との時間を大切にする | 1. 赤ちゃんとの時間を楽しむ 2. 上の子といっぱい遊ぶ 3. パートナーと定期的に話し合う |

| 思い出をたくさん作る | 4. 平日に家族で旅行する 5. 子どもの写真・動画をたくさんとる 6. 写真を整理する、写真アルバムをつくる |

| 休息やプライベートを大切にする | 7. ベビーシッターを利用する 8. 家事代行サービスを利用する 9. ゆっくり過ごす日をつくる 10. 好きなことをして過ごす |

| 復帰後の準備をしておく | 11. 育休明けのシミュレーションをする 12. 育休復帰後の家事分担を決める 13. 子育て支援サービスに登録する |

| 復帰後の生活をラクにする | 14. 家事を効率化する 15. 時短料理を覚える 16. 断捨離する |

| 健康管理・ 安全な環境をつくる | 17. 十分な睡眠をとる 18. 筋トレ、運動する 19. 安全な環境を整える 20. 防災対策、防災グッズを点検する 21. 病院をリストアップする |

| 新しいことを始める | 22. スキルアップの勉強をする 23. 副業をやってみる |

| お金関係を整理する | 24. ライフプランを見直す 25. 保険を見直す 26. 子どものマイナンバーカードを作る 27. 子どもの銀行口座、証券口座を開設する |

やっておくとよいことの具体的な内容とその理由を、詳しく解説していきます。

【男性育休後に満足】私が育休中にやってよかったこと14個を紹介

私が育休中にやってよかったと思えることを紹介します。

赤ちゃんと一緒の時間を楽しむ

当たり前ではあるのですが、育休中に赤ちゃんと一緒の時間を思う存分楽しんでよかったです。

私は、妻が睡眠不足で朝寝してるときに赤ちゃんと一緒に過ごしたり、毎日お風呂に入れたり、妻がリフレッシュで外出したときに赤ちゃんと過ごしたりしました。ほとんど喋らない赤ちゃんですが、話すと笑ったりするなど反応してくれるので、とても幸せを感じる時間でした。

また、赤ちゃんの爪を切るのも毎回私がやっていましたが、怖くて切れないと言っていた妻には、かなり感謝されました。パパとしての株を上げるチャンスですよ。

男性で育休取得する方は、家事をするなどパートナーのサポート中心になる方もいますが、男性の方も一緒の時間をできるだけ楽しんでほしいです。なぜなら、一生に一度きりの機会で、すごくよい思い出になるからです。

上の子といっぱい遊ぶ

第2子以降の場合、赤ちゃんだけではなく、上の子のお世話も必要になります。

赤ちゃんが産まれると、ついつい赤ちゃんの方を優先してお世話しがちです。そうすると、上の子は赤ちゃん返りするなどして、大変になることも多いです。

我が家では、上の子が保育園に行く前や、保育園から帰ってきた時に、私がいっぱい遊ぶようにしました。また、土日も上の子といろいろ出かけるなどしました。

上の子は赤ちゃんがえりすることなく、上の子は赤ちゃんにすごく優しく接してくれました。

第2子や第3子で育休を取る方は、ぜひ上の子と過ごす時間も大切にしてください。

平日に家族でおでかけ・旅行する

育休中の思い出作りとして、平日に家族で旅行に行くのも、やってよかったことの1つです。

なぜなら、育休後は、平日に休みをとるのは仕事の都合で難しいことが多いからです。育休後に土日に旅行にいくと、混雑していたりして、待ち時間がかかったり、感染症が気になったりします。

平日に、人気がある観光スポットに行ってみるのもおすすめです。我が家では、生後3ヶ月ぐらいの時に、日帰りではありますが、河口湖に旅行にいきましたが、どこも空いていて、たくさん楽しめました。ちなみに、我が家では、お盆や年末年始、ゴールデンウィークは近場で過ごし、平日に休みをとって旅行に行くのが定番になっています。

子どもの写真・動画をたくさんとる

赤ちゃんが生まれると、いろんなしぐさや表情をみせますので、それらを思い出に残せるように、写真や動画をたくさんとるとよいです。

私もたくさん撮りました。赤ちゃんはもちろん、ママと赤ちゃんのツーショットや、赤ちゃんと上の子のツーショットなどでいい表情の写真がとれると、妻にかなり喜ばれました。

意識してたくさんとるといいですよ。

なお、たくさん写真や動画をとると、気になるのが、写真や動画の管理方法ですね。

我が家では、みてねを使ったり、Googleフォト(100GBの有料プラン)を使ったりして管理しています。

やってよかったこと5: ベビーシッターを利用する

育休中の主な仕事は、赤ちゃんのお世話と他の家族のサポートですが、毎日だと疲れます。

なので、ときどきベビーシッターにお願いするとよいです。可能なら、ときどき赤ちゃんのお世話を、祖父母などにお願いするのもよいです。

我が家では、祖父母が持病があったり、遠方に住んでいるため、産後ドゥーラ(ベビーシッター)に依頼しました。

妻がほとんど家事できなくてパパの負担が重い、産後直後から産後2ヶ月ぐらいの間に、週1回程度ベビーシッターの方に来てもらいました。

ベビーシッターさんにお願いしている間は、パパもママも休息をとったり、趣味をしたりして、リフレッシュするといいですよ。

家事代行サービスを利用してみる

ベビーシッターの代わりに、家事代行サービスをお願いするのもおすすめです。

なぜなら、赤ちゃんのお世話、パートナーのサポート、家事を両立する負担は重いですが、家事を代行してもらうと、負担がかなり楽になるからです。

我が家では、タスカジなどに依頼して、食事の作り置きや掃除などをお願いしました。

ときどきお願いすると、楽できてよいです。料金が気になるかもしれませんが、自治体によっては、産後に家事育児サービスの利用に補助がでます。私がいる自治体でも補助がでたので、お金の負担をさほど気にせずに依頼できました。

なお、家事代行サービスは、育休中だけでなく育休後に活用することもあるので、育休中によい業者を見つけるとよいです。

ときどきゆっくり過ごす

ベビーシッターや家事代行サービスを使って時間を確保したら、自分やパートナーがカフェで読書したり、散歩したり、昼寝したり、ゆっくり過ごすのもよいです。リフレッシュして、また育児や家事を頑張る元気につながるからです。

私は、ベビーシッターにお願いした日は、趣味の家庭菜園をしたり、フィットネスジムで運動(身体を動かすの好き)したりしてました。

育休復帰後の家事分担を決める

育休中は仕事がないので、家事や子どものお世話の時間を確保しやすいですが、育休後は仕事もあるので、家事の時間確保が難しくなります。パートナーにすべてを任せると、パートナーの負担が重くなってしまいます。

まずは、自分とパートナーがやっている家事を洗い出しましょう。そのうち、家事のレベルを落としたり、家事でやることを減らしたり、時短家電で楽をしたりした上で、残った家事をパートナーとどう分担するかを決めるよいです。

例えば、我が家では、夕食準備の負担を軽減するため、以下のことを実施しました。

- 夕食メニューは、メインのおかず1品のみとする

- 夕食の調理は、電気調理鍋を活用したり、ミールキットを活用してラクする

- 夕食準備を当番制にする(日曜から火曜はパパ、水曜から土曜はママ)

子育て支援サービスに登録しておく

育休復帰後は、仕事、家事、子育てで忙しくなるので、ファミリーサポートなどの子育て支援サービスを利用する機会が出てきます。ファミリーサポートを利用するには、利用できるまでに手続きや、面談したりするなど時間がかかるので、育休中で時間の余裕があるときにやっておくとよいです。

もちろん、育休復帰後でも、登録することはできますが、育休復帰後は自分もパートナーも時間的な余裕が少なくなるので、育休中にやっておくと楽です。

家事効率化する、時短家電を導入する

育休中も育休後も、家事の時間を短縮できるとその分、時間的な余裕を確保できます。そのため、家事の時間をできるだけ短縮できるように、時短家電を導入したり、家事の効率化をはかったりするとよいです。

私の場合は、育休中に家事効率化に関する書籍や記事を読みあさり、いろいろ試行錯誤しながら効率化をはかってきました。育休中に効率化したおかげで、育休後にもかなり役に立ちました。

我が家で実践している、家事・育児の効率化するワザ100個を以下の記事で紹介していますので、効率化を検討している方は、ぜひお読みください。

断捨離する

子どもが増えると、おむつや子ども用の衣類、おもちゃなど、家の中のモノがかなり増えます。育休中はある程度時間に余裕があったので、片付けもできますが、育休後は、時間的な余裕が少ないので、片付けにそれほど時間はさけません。特に上の子がいると片付けが大変です。

なので、育休中のうちに、家の中のモノを減らし、整理して、片付けや取り出しをラクにするとよいです。

例えば、我が家で処分したモノをいくつか列挙すると、以下の通りです。

- 本棚

- 紙の書籍

- ソファ

- 部屋干しグッズ

十分な睡眠をとる

育休、特に、男性の育休の重要な目的の1つは、出産後のパートナーのケアをすることです。とくに、夜間の授乳や夜泣きなどで、パートナーが夜に十分な睡眠をとれないこともしょっちゅうです。

なので、パートナーが十分な睡眠をとれるようにしましょう。というより、パートナーの健康面を配慮して、育休とったら絶対やってほしいです。

私が具体的にやっていたことは以下の通りです。

- 夜間、妻が十分に眠れなかったときは、翌日、自分が赤ちゃんの世話をしている間に、妻に朝寝や昼寝をとってもらう

- 週に何回か、夜間の赤ちゃんのお世話を自分がやる(ミルク、おむつ替えなど)

なお、パートナーが睡眠をとるのはもちろん、自分の睡眠も大事にしてください。赤ちゃんの世話やパートナーのケアには、休みがありませんから、自分が元気でいることが必要です。私の場合は、睡眠が不足している場合には、パートナーと交代で昼寝をして補っていました。

筋トレ、運動する

育休中の初期は、家の中で赤ちゃんのお世話をすることが多いので、家にこもりがちで運動不足になりがち。子どもが大きくなると、抱っこしたり、一緒に走り回ったりするのに、そうとう体力が必要なので、定期的な運動が欠かせません。もちろん、自分の健康のためにも。

なので、育休中のうちから、筋トレしたり、有酸素運動したりして、運動を継続しておきましょう。私は、運動がもともと好きなのでフィットネスに通っていましたが、育休中も続けました。そのおかげか、長男が6歳になったいまでも、かなりの時間抱っこしたり、長男と次男の二人を同時に抱っこしたりができています。

病院をリストアップする

小さい頃は、よく病気や怪我をしがちで、しかも急になることが多いです。受診が必要になってからは、ゆっくり病院を調べる余裕がないです。なので、時間に余裕があるときに、近くでよい病院を見つけておくとよいでしょう。

リストアップしておくとよいのは、以下の5つです。

- かかりつけの小児科

- かかりつけの耳鼻咽喉科

- かかりつけの外科・整形外科

- かかりつけの小児歯科

- 夜間、休日受診可能な病院

特に、小児科はよく行くことになるので、特に早めに自分や子どもに合うところを見つけておきましょう。耳鼻咽喉科は、風邪などで鼻水でつらいときに、鼻水吸引のために通う際に見つけておくとよいです。

また、外科・整形外科は、普段は行かないですが、急な怪我でお世話になることがあるので、大きめの怪我をする前にリストアップしておくとよいです。我が家は長男が数針縫う大怪我をしたときに慌ててしまいました。

また、乳歯が出始めたら、小児歯科に通えるように調べておくとよいでしょう。

かかりつけ以外にも、夜間や休日診療で行くことも。夜間・休日に対応している病院もリストアップしておくと、安心ですよ。

【男性育休後に後悔】育休中やっておけばよかったこと12個を紹介

育休後に気づいた、育休中にやっておけばよかったこと12個を紹介します。

私自身はやらなかったが、他の育休取得者の方がやっていて、自分もやっておけばと思ったことを解説します。

パートナーと定期的に話し合う

育休中は、赤ちゃんのお世話に加えて、上の子のお世話、家事も必要になるので、パートナーとゆっくり話す時間が案外とれないものです。私が、育休中に失敗したことの1つが、パートナーと定期的にゆっくり話す時間をとらなかったことです。

我が家では、空き時間に会話してはいたのですが、上の子がいるとまとまった時間をとって話せませんでした。妻が赤ちゃんのことでもっと共有したかったのにできなかった、上の子のことでもっと共有してほしかったのにしてくれなかったなどがあり、妻の不満が大爆発して、喧嘩になったことがあります。それ以来、少なくとも週に1回は、妻と昼食をとりながら、30分から1時間程度は話す時間を設けるようにしました。

パートナーの体を大事にすることはもちろん、心のケアも大事にしましょう。そのためにも、パートナーとよく話し合えるように、定期的に時間を確保するとよいでしょう。

写真を整理する、写真アルバムをつくる

写真や動画をたくさん撮ることは重要ですが、その写真や動画を整理したり、写真アルバムをつくっておくとよいです。なぜなら、復帰後はなかなか整理する時間がとれないからです。

特に、赤ちゃんのときは、写真や動画の数が非常に多くなりがちなので、よいと思う写真を定期的にピックアップしておくと、写真アルバムを作る際にスムーズです。

なお、動画を編集するのに慣れている方は、動画編集用によい動画をピックアップしておくのもよいでしょう。

育休明けのシミュレーションをする

育休中の生活と、育休後の生活では仕事の有無でリズムが変わります。

私は在宅ワークだったので、変化は少ない方でしたが、育休明け直前まで育休中のリズムで過ごしてしまい、最初の一週間は少し大変でした。仕事の方が復帰直後は緩めだったのでなんとかなりましたが。

育休明けは、仕事に割く時間がかなり多くなので、家事や育児の時間をどう捻出するかが難しくなります。そのため、育休明けを想定した生活リズムで過ごすシミュレーションをすればよかったと反省しています。

育休中の最後の1、2週間で、仕事があるのと同じリズムで過ごすようにすると、具体的な課題が見えてきます。育休中に、対策を打てると、育休明けの仕事、家事、育児の両立がよりスムーズになります。

時短料理をたくさん覚える

育休中にやっておけばよかったことの1つが、時短料理をたくさん覚えることです。私は、育休中に夕食の準備をするなどしてましたが、準備や後片付けを含めて手間がかかるものも作ってました。そのときは、時間的な余裕があるので問題ありませんでした。しかし、育休後は、夕食の準備に時間をさくのが難しかったです。

今、思えば、もっと手間をかけずに作れる料理のレパートリーを増やしておけばよかったです。

安全な環境をつくる

育休中にやっておけばよかったことで、私ができなかったことは、子どもにとって安全な環境をつくることです。

赤ちゃんのときは、ベビーベッドの中にいて行動範囲が狭いのですが、ハイハイしたり、歩いたりすると行動範囲が広がり、家の中で怪我をすることも増えがちです。

そのため、テーブルの角をガードしたり、ドアの隙間に手がはいらないようにしたりするなどの対策をしておくとよいです。もちろん、子どもが大きくなってからでもできるのですが、育休後は時間に余裕がなくて、後回しになりがちです。

私も、後回しになってしまい、反省しています。例えば、上の子が生まれた時にやっていたテーブルの角のガードがとれてしまったのですが、余裕がなくしばらくそのままにしてました。ですが、次男がつかまり立ちをしたころに、ぶつけて怪我をした経験があります。怪我をした後で、あわてて対策をしたのですが、もっと前からやっておけばよかったと反省しています。

なので、育休中に家の中の環境をみてまわり、危険な箇所がないかをチェックして、危険なところは、育休中のうちに対策をしておくとよいです。

防災対策、防災グッズを点検する

子どもが生まれると、避難時に必要なものや備蓄品が増えます。育休中で時間が比較的余裕ある際に、やっておくといいですよ。育休後は防災対策したほうがよいのわかっていても後回しになりがちだからです。例えば、以下のような防災対策や防災グッズ見直しをしておくとよいです。

- 家具や家電の転倒防止(例:冷蔵庫の固定)

- 非常持出袋の見直し(例:オムツの種類・数)

- 備蓄品の見直し(例:ミネラルウォーターの本数、ベビーフードの種類・数)

スキルアップの勉強をする

育休中は育児や家事で忙しい部分ありますが、仕事しているときより時間に余裕があります。

その時間に、資格の勉強をしたり、新しく習い事をしたりするパパやママもいます。

空き時間を有効に活用する上で、スキルアップの勉強もいいなと感じます。将来の収入アップにもつながりますしね。なお、私は、家事効率化の方を優先して取り組んだこともあり、やりませんでしたが、もう少し時間の余裕があったり、より長期間の育休だったらやってもよかったなと思っています。

副業をしてみる

スキマ時間にできる副業をしてみるのもいいですね。

スキルアップにつながる副業はやれるならやっておくと、将来の金銭的な余裕につながります。

個人的には、副業としてブログを育休中に始めればよかったと後悔しています。育休後に始めましたが。スキルアップにもなり不労所得にもなるので、おすすめです。

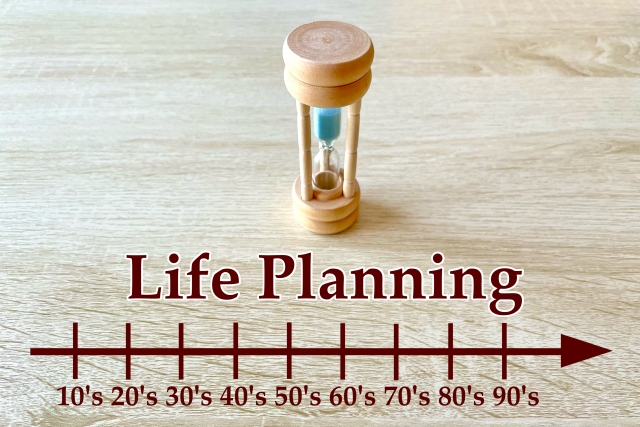

ライフプランを見直す

子どもが増えると、生活費や教育費が増えますし、死亡時の保障額もより多く必要になります。そのため、いつどれくらいのお金が必要になるか、今のペースで貯蓄貯めていて問題ないかなど、ライフプランを見直しておくとよいです。将来の収支をシミュレーションするアプリを使ってもよいですし、ファイナンシャルプランナーに相談してみるのでもよいでしょう。

このライフプラン見直しも、育休後にやることもできますが、時間的に余裕がある育休中にやった方がよかったなと思います。

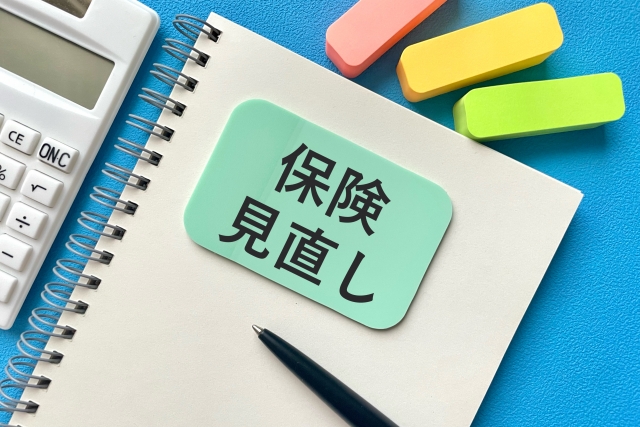

生命保険を見直す

子どもが生まれると、子どもが社会人になるまでに必要な支出が増えますので、自分やパートナーが死亡した際の必要保障額が増えます。必要保障額が増えるのに合わせて、保険を見直すとよいでしょう。

我が家では、保険の見直しは育休後にやったのですが、今思えば育休中にやっておいたほうがよかったなと思います。なお、子育て世帯向けには、保険金額が逓減していく収入保障保険がおすすめです。必要な保障を低い保険料で実現できるからです。

子どものマイナンバーカードを作る

子どもが生まれたらマイナンバーカードを作っておくとよいです。子どもの銀行口座や証券口座を作る際の本人確認書類にも使えるからです。

我が家では、育休後にマイナンバーカードを作ろうと思いつつもなかなか手をつけられず、つい最近になってようやく申請したとこです。時間の余裕がある、育休中にやった方がよかったなと後悔しています。

子どもの銀行口座、証券口座の開設

子どもの教育資金のために、子ども名義の銀行口座や証券口座を作ろうと思う方もいるでしょう。子ども名義の口座を作るのは、自分の名義の口座を作る場合に比べて必要書類が多く、面倒です。

私は育休後にやりましたが、仕事や家事の合間にやるのがなかなか大変でした。

時間に余裕がある育休中にやっておくとよいでしょう。

また、証券口座を開設したら、投資信託の積立もやっておくとよいです。

男性育休経験者だから言える、育休中にやっておくとよいこと

最後に、育休中にやっておくとよいことの一覧を再び示します。

| 家族との時間を大切にする | 1. 赤ちゃんとの時間を楽しむ 2. 上の子といっぱい遊ぶ 3. パートナーと定期的に話し合う |

| 思い出をたくさん作る | 4. 平日に家族で旅行する 5. 子どもの写真・動画をたくさんとる 6. 写真を整理する、写真アルバムをつくる |

| 休息やプライベートを大切にする | 7. ベビーシッターを利用する 8. 家事代行サービスを利用する 9. ゆっくり過ごす日をつくる 10. 好きなことをして過ごす |

| 復帰後の準備をしておく | 11. 育休明けのシミュレーションをする 12. 育休復帰後の家事分担を決める 13. 子育て支援サービスに登録する |

| 復帰後の生活をラクにする | 14. 家事を効率化する 15. 時短料理を覚える 16. 断捨離する |

| 健康管理・ 安全な環境をつくる | 17. 十分な睡眠をとる 18. 筋トレ、運動する 19. 安全な環境を整える 20. 防災対策、防災グッズを点検する 21. 病院をリストアップする |

| 新しいことを始める | 22. スキルアップの勉強をする 23. 副業をやってみる |

| お金関係を整理する | 24. ライフプランを見直す 25. 保険を見直す 26. 子どものマイナンバーカードを作る 27. 子どもの銀行口座、証券口座を開設する |

育休中は比較的時間の余裕があるとはいえ限られているため、自分にとってより重要なことを優先して取り組むとよいと思います。

育休が最高に充実した期間になるといいですね。

育休中の体験談は以下の記事が詳しいです。育休中はどんな生活なのか、気になる方は読んでみてください。

本ブログでは、子育て世代のパパやママに余裕を作るためのワザを紹介しています。

例えば、家事・育児をよりラクにしたい、時間の余裕を作りたいなら、以下の記事が参考になります。

もしよければ、読んでみてください。